「中標津? ああ、知床(羅臼)に行く途中で通ったよ」

「開陽台って、地平線が見える“だけ”でしょ?」

もし、あなたが「中標津=ただ広いだけの“通過点”」と思っているなら…

それ、最高に“もったいない”です!

中標津の魅力は

「ヒグマ(知床)」や「最東端(根室)」みたいに、

パッと見で分かりやすくありません。

だから、9割の観光客が「通過」しちゃう。

でも、この町には「“ただ広い”だけじゃない、凄み」があるんです。

今回は、特にライダー、写真家、一人旅のあなたに贈る、

中標津の“核心”に触れる王道ルートをご紹介します!

【STEP 1】ミルクロード:「主役」はあなたじゃない

まず、あなたが中標津でレンタカー(またはバイク)を借りて走る、

地平線まで一直線に伸びる道。

通称「ミルクロード」(町道北19号線など)です。

斜里の「天に続く道」と、よく比べられます。

でも、あの2つは“本質”が全く違います。

- 「天に続く道」(斜里) → 丘を上りきったら海(オホーツク)!という「非日常のドラマ」

- 「ミルクロード」(中標津) → どこまで行っても地平線と牧草地。これが「日常(生産現場)」

💡道東さんチェック!

この道は「観光道路」では一切ありません。

日本一の酪農地帯を支える「酪農の大動脈(=ガチの産業インフラ)」です。

あなたの前後を走る「巨大なタンクローリー(牛乳運搬車)」や「デカいトラクター」こそが、この道の“主役”。

あなたは今、中標津の「生産現場」の“ど真ん中”を走らせてもらっているのです。

この圧倒的な存在感こそ、中標津の第一の魅力です!

【STEP 2】開陽台: “地球”と“100年の執念”に対面する

ミルクロードを抜け、中標津のシンボル「開陽台」へ。

ここで体験すべきは、2つの「すごさ」です。

1. “地球が丸い”は「マジ」である

「地球が丸く見える」は、キャッチコピーじゃありません。

ここ(標高270m)は、視界を遮る山や丘が“ガチで”何もない(330度!)ため、人間の視界の限界(地平線)が“円弧”を描いているのが、本当に見えるんです。

2. “格子状防風林”は「美しい」のではなく「凄まじい」

そして、ここからが本番。

眼下に広がる、あの有名な「格子状防風林」を見てください。

あれは、観光客(あなた)のために「キレイにデザイン」されたものじゃありません。

100年前の開拓者たちが、

この“何もない”平野の「風」(地吹雪や、畑の土を吹き飛ばす“風食”)から「生き残るため」に、

大地に刻み込んだ「意志の証(あかし)」です。

「キレイ」の先にある「100年の“執念”」と「人間の“意志”が大地をデザインした“凄み”」を感じてください。

💡道東さんチェック!

ライダーの皆さん、

「カメハウス」の愛称で親しまれた八角形の旧展望台(1964年築)の歴史を知っているあなたは、相当の“道東ツウ”です!

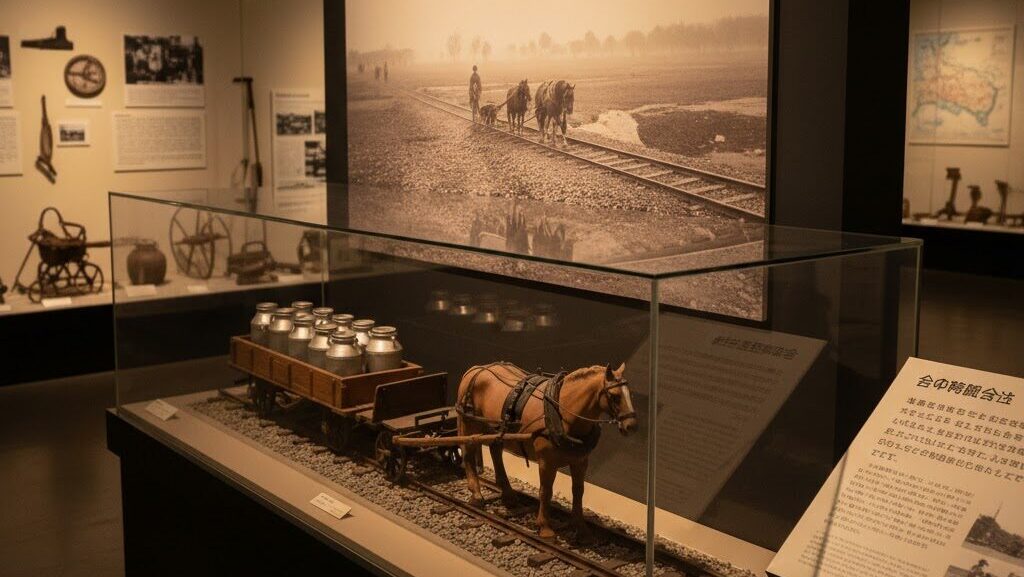

【STEP 3】中標津町郷土館: “物語”の答え合わせをする

開陽台で「100年の執念って、具体的に何?」と、

その“物語”が気になったら、

最後の仕上げに「中標津町郷土館」へ向かいましょう。

「どうせ古い農具が並んでるだけでしょ?」

違います。

ここは「古いモノ」の展示室ではなく、

「この広大な土地で、どうやって“生き延びた”か」

という“発明”が詰まった場所です。

💡道東さんチェック!

必見は「殖民軌道(しょくみんきどう)」の展示。

道路もトラックもない時代に、どうやって牛乳を運んだのか?

その答えは「馬が線路(簡易軌道)を引いた」でした。

この開拓者たちの“インフラ整備”の苦闘と執念を知ってから、

もう一度ミルクロードを走ると、景色が(たぶん)泣けるほど変わって見えますよ。

【ガチの警告】(便利にコミット)

この記事を読んでくれている皆さんへ。 中標津観光は「リスク」と隣り合わせです。

「道東さん」が暴いた“不都合な真実”があります。

あなたが一番運転する時間帯

「朝9時~10時(宿→開陽台)」

「夕方16時~17時(開陽台で夕日→宿)」

この時間が、

エゾシカの活動ピークと“完全一致”しています!

ミルクロードの直線でスピードを出し、

シカと衝突(=廃車&大怪我)するのが、中標津観光の“最悪の結末”です。

「カワイイ」じゃなく「事故」です!

スピードは絶対に、絶対に出さないでください!

[関連記事] → 【中標津“裏”運転マニュアル】鹿よけクラクションの上手な鳴らし方はコレだ!

【まとめ】

「ただ広いだけ」に見えた中標津は、

- 「ミルクロード」で“生産現場”のスケールに圧倒され、

- 「開陽台」で“地球の丸さ”と“100年の意志”に震え、

- 「郷土館」でその“物語の答え”を知る

…という、超・知的な「大地の博物館」だったんです。 このルートを体験したあなたは、もう中標津を「通過」なんてできませんよね?